‘জগতে শুধু দুইখান দ্রব্যের ভোক্তা বা ক্রেতাকে ‘ইউজার’ বলা হয়, প্রথমটা মাদক আর দ্বিতীয়টা, সফটওয়্যার।‘ – এডওয়ার্ড টাফটি

আপনার হাতের মোবাইলটা দিনে কয়বার আনলক করেন? ঠিক কয়টা অ্যাপে নিয়ত আনাগোনা হয়? দিনের ঠিক কতটা সময় পার করেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোয়?

শেষ প্রশ্ন, শেষ কবে পরিবারের সকলে এক টেবিলে ঝঞ্চাটহীন, নোটিফিকেশনের তাড়া বিহীন আড্ডায় মেতেছেন একসাথে?

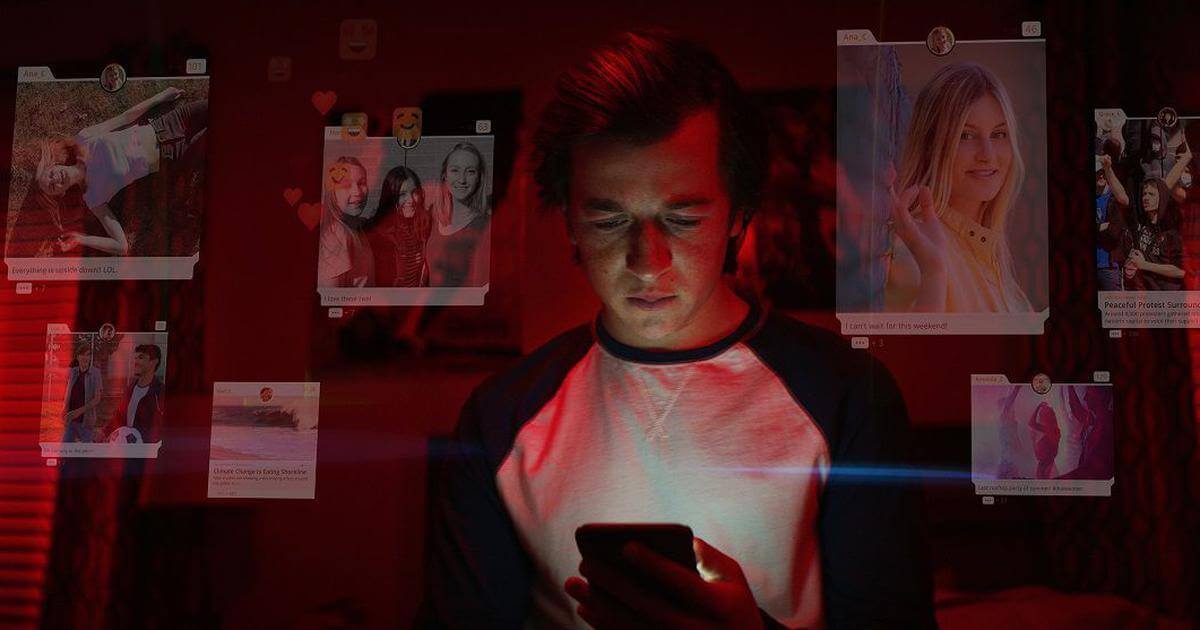

ঠিক এই বিস্তৃত প্রশ্নকে গভীর থেকে নিরীক্ষা করেছেন জেফ ওরলস্কি। তাঁরই পরিচালনায় গত ৯ সেপ্টেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেলো প্রামাণ্যচিত্র ‘The Social Dilemma’. ৯৪ মিনিটের এই তথ্যচিত্রে গুগল, ফেসবুক, টুইটারসহ নানান টেক প্ল্যাটফর্মের সাবেক কর্মীরা সাক্ষাৎকার দেন, আলোচনা করেন এর ক্ষতিকর দিক নিয়ে।

সামাজিক মাধ্যম কি অসামাজিকতার উপাদান?

সোশ্যাল মিডিয়ার আবিষ্কার নিঃসন্দেহে মানব সভ্যতাকে অনেকটা এগিয়ে নিয়েছে। এক প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করেছে উদ্যোক্তা, ছাত্র, রাজনীতিক, শিল্পীকে। এর বদৌলতে অনেকেই খুঁজে পেয়েছেন পুরনো বন্ধু, আত্মীয়কে; অনেকে যুক্ত হয়েছেন নানান সেবামূলক কর্মে। একটা স্ট্যাটাসের শক্তিতেই সন্ধান মিলেছে রক্তদাতার, উৎখাত হয়েছে বহু ভুল সূত্রের।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মূল উদ্দেশ্য এমন হবার কথা। কিন্তু মুদ্রার অপর পিঠে আছে ভয়াবহ এক মিস্টার হাইড। ক্রমেই এর গ্রাসে চলে যাচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক, স্বাভাবিক বর্ধনের গতি। এটি গিলে খাচ্ছে আপনার-আমার মানবিক বোধগুলো, আমাদের পরিণত করছে বুদ্ধিহীন জড়বস্তুতে।

গুগলের ডিজাইন এথিসিস্ট (Design Ethicist) হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন ত্রিস্তান হ্যারিস। নীতিগত কারণেই সরে এসেছেন সেই লোভনীয় পদ থেকে। এর পেছনের কাহিনীটা একই সাথে ভীতিকর আবার আশাজনকও।

‘আমার কাজ ছিল জি-মেইল দলে। ইনবক্সের নকশা কেমন হবে, কোন রং মানুষকে আকর্ষণ করবে তা নিয়ে গবেষণা করতাম আমরা। একটা সময় টের পেলাম, দিনের সিংহভাগই চলে যাচ্ছে ই-মেইলের পেছনে। চারপাশে তাকাতেই দেখি, শুধু আমি নই, সবারই এক দশা। ঘাবড়ে গেলাম।

টানা কয়েকদিন খেটেখুটে একটা প্রেজেন্টেশন বানালাম। ভয়ে ভয়েই সহকর্মীদের ফরোয়ার্ড করলাম। দেখলাম সবাই আমার সাথে একমত। জিমেইল চ্যাট, ইমেইল ব্যবহার সবার কাছেই আসক্তির মতো। এমনকি ল্যারি পেজ (গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা) এর কানেও পৌঁছুল সে কথা। গুরুত্বও দিলেন তিনি।

আমার মনে হয়েছিল, দারুণ একটা কাজ করে ফেলেছি। বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছি প্রায়। কিন্তু সপ্তাহ খানেকের ভেতর লোকে বেমালুম ভুলে গেলো। আবার যেই লাউ সেই কদু।‘

হ্যারিসের মূল দ্বন্দ্বটা শুধু আসক্তির বিরুদ্ধে নয়। উপাত্ত তুলে ধরে দেখান, মাত্র ৫০ জন শ্বেতাঙ্গ, যুবা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের হাতে কমপক্ষে ২ বিলিয়ন লোককে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিল সেসময়। তাদের ডিজাইনের বদৌলতে মুহূর্তেই প্রভাবিত হচ্ছিল লোকে।

নিজের পদ ছেড়ে দিয়ে বর্তমানে সেন্টার ফোর হিউম্যান টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করেছেন হ্যারিস। লক্ষ্য একটাই- প্রযুক্তির কালো থাবা থেকে মানুষের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

সিলিকন ভ্যালির রূপান্তর

সিলিকন ভ্যালির শীর্ষ তিন টেক কোম্পানি অ্যাপল, ফেসবুক আর গুগল (অ্যালফাবেট) দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সর্বময়। বিনিয়োগে নিশ্চিত লাভের মুখে পরিধি বাড়ছে প্রতিটির।

তবে সিলিকন ভ্যালির বর্তমান রূপ নিয়ে নীতিগত সংকটেও ভুগছেন অনেক বিনিয়োগকারী। মার্কিন ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারী রজার ম্যাকনামিও এদের দলে। তথ্যচিত্রে তো বটেই, তিনি নিয়মিত টুইটও করছেন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর অনৈতিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে।

বিগত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে নিয়মিত বিভিন্ন কোম্পানির সাথে যুক্ত আছেন রজার। তিনি ফেসবুকের প্রথমদিকের বিনিয়োগকারীও ছিলেন। বর্তমান সংকটকে নির্দেশ করে তিনি বলেন-

‘আগের ব্যবসার মডেল খুব সহজ ছিল। ভ্যালির আগের পঞ্চাশ বছরে শুধু হার্ডওয়্যার বিক্রি হতো। আর গত ১০ বছরে বিক্রি হচ্ছে ‘ব্যবহারকারী’।‘

মস্তিষ্কের বিনিময়

‘নশ্বরের জীবনে মহত্তের সাথে সাথে অভিশাপেরও আগমন ঘটে।‘

সফোক্লিসের বাণীতেই অনেকটা আঁচ পাওয়া যায় গোটা তথ্যচিত্রের। অর্থাৎ কিছু পেতে হলে অনেক কিছু দিয়ে আসতে হবে আপনাকে।

লেনদেনের ধারণা সুপ্রাচীন। টাকা, কড়ির আগেও বিনিময় প্রথা জাঁকিয়ে রাজত্ব করেছে পৃথিবীতে। এর অর্থ দাঁড়ায় জগতের সমস্ত কিছুরই বিনিময় মূল্য আছে। সেই মূল্য সরাসরি পরিশোধ না করতে পারলে সুদের ভিত্তিতে শোধ করা সম্ভব। কিস্তি কিংবা ঋণ ধারণা জনপ্রিয় হলেও, দীর্ঘ মেয়াদে এর ভয়াবহ রূপও চোখে পড়ে।

ফেসবুক, জিমেইল কিংবা সার্চ ইঞ্জিন গুগল আমাদের ফ্রি সার্ভিস দিয়ে বিনিময়ে নিজেরা কি পাচ্ছে সেটি কখনো ভেবে দেখেছেন কি?

ফেসবুক তখন নিতান্তই শিশু। পাল্লা দিচ্ছে জিমেইল আর গুগলের নানান ফিচারের সাথে। সদ্য ভূমিষ্ঠ হলেও সিলিকন ভ্যালির প্রতিযোগিতা বোঝা হয়ে গেছে ফেসবুক টিমের। ২০০৬ সালেই উপর মহল থেকে তাগাদা এলো তাগড়া বিজনেস মডেল দাঁড় করানো চাই।

সেই মানিটারি মডেল তৈরির সর্বাগ্রে ছিলেন টিম কেন্ডাল। ফেসবুকের এই সাবেক কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা Pinterest এর প্রেসিডেন্ট হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন। বর্তমানে Moment এর সিইও পদে আছেন।

তাঁর কাছেই জানা যায় টুইটার, ফেসবুক, রেডিট, টিকটক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইউটিউবের ব্যবসায়িক লক্ষ ব্যবহারকারীকে গেজেট স্ক্রিনে আটকে রাখা। ইউজারের যত বেশি সময় এরা দখল করতে পারবে, মুনাফার অংকও তত বাড়বে।

হ্যা, আপনিই পণ্য

ফায়ারফক্স ও মজিলা ল্যাবের প্রাক্তন কর্মকর্তা আজা রাস্কিন আরও সহজে বোঝান, ‘এই যোগাযোগ মাধ্যমের টাকা কোথা থেকে আসছে? বিজ্ঞাপন দাতাদের কাছ থেকে। আর আপনি বিক্রি হচ্ছেন।‘ এর সাথে সহমত প্রকাশ করেন ফেসবুক, গুগলের সাবেক প্রকৌশলী ও বর্তমানে আসানার প্রতিষ্ঠাতা জাস্টিন রোজেন্সটাইন।

মানুষের স্বাভাবিক চিন্তাধারা, আচার-আচরণ, সংস্কৃতিকে পরিবর্তনের মাধ্যমেই এই প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর লাভ। পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরণের ব্যবসায়িক ধারণা একদমই নতুন, একসাথে মারাত্মকও। কেননা, মানুষের আচরণগত ও বিশ্বাস ভিত্তিক অবস্থানই রাজনৈতিক থেকে আর্থসামাজিক সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী। চিন্তাজগতে যদি বিশাল কোন পরিবর্তন আনা যায় এবং এর পেছনে যদি পুঁজিবাদী আকাঙ্ক্ষা থাকে- তবে তা ভয়াবহ সংকটেরই ইঙ্গিত দেয়।

তবে এই বিশাল ষড়যন্ত্রের মূলে কি শুধু টেক জায়ান্টরাই দায়ী? ঠিক কী হচ্ছে সুপার কম্পিউটারের পেছনে?

হার্ভার্ড অধ্যাপক শশানা যুবফ পুরোটাকেই সাইকোলজিক্যাল খেলা হিসেবে বিশ্বাস করেন। টেক জায়ান্টেরা এর ব্যবহারকারীদের রুচি, আবেগ, ব্যক্তিগত জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের অলক্ষ্যেই।

স্যান্ডি প্যারাকিলাস চমকপ্রদ তথ্য দেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মাধ্যমগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ রোবটের পাপেটে পরিণত হচ্ছি আমরা!

মানসিক স্বাস্থ্যের দুরাবস্থা

কখনো কি মনে হয়েছে, ফেসবুকের হোমপেজ অকারণেই স্ক্রল করে যাচ্ছেন? কিংবা ইউটিউবে নতুন সব ভিডিও দেখছেন ক্রমাগত? রেডিট, কোরায় নানান প্রশ্নোত্তর পড়তে গিয়ে শেষ হচ্ছে রাত?

Positive intermittent reinforcement- এই মনস্তাত্ত্বিক সূত্রকে কাজে লাগানো হয় এই ক্ষেত্রে। এই থিওরির মূল কথা হলো, প্রতিবার এক কাজ করার ফলে আপনাকে একটা করে পুরষ্কার দেয়া হবে। ফলে বারবার সেই কাজে আগ্রহী হবেন আপনি। আপনার ডোপামিন লেভেল বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্ষণিক আনন্দও পাবেন। প্রতিবার পেজ রিফ্রেশ করার সাথে সাথেই নতুন সব কন্টেন্ট আসবে আপনার সামনে।

বডিশেমিং, সাইবার বুলিং, ইন্টারনেটে ব্ল্যাকমেইল ও হয়রানির সংখ্যা আশংকাজনক ভাবে বর্ধনশীল। তুলনা, নৈরাশ্য, ধৈর্য চ্যুতি, আত্মপীড়ন, ঘৃণার মতো মানসিক সমস্যাও বাড়ছে রকেটের গতিতে।

‘The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion’ –এর লেখক এবং নিউ ইয়র্ক স্কুল অব বিজনেসের সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট জোনাথন হাইড ভীতিপ্রদ উপাত্ত দেখান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২০১০-১১ সাল অব্দি কিশোর-কিশোরীর মানসিক পরিবর্তনে একটা স্থিতি ছিল। কিন্তু এর পরেই হু হু করে বাড়তে থাকে আত্মহত্যা ও নিজেকে আঘাতের পরিমাণ।

২০১৫ সালের মধ্যেই আত্মবিধ্বংসীর সংখ্যা (মেয়েদের মধ্যে) ১৫ থেকে ১৯ বয়সীদের মধ্যে ৬২% এবং ১০-১৪ বয়সীদের মধ্যে ১৮৯% বাড়ে। আত্মহত্যার হার প্রথম ক্ষেত্রে ৭০% এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বেড়ে দাঁড়ায় ১৫১% এ ।

যুদ্ধের দামামা

টিম ক্যান্ডেলকে প্রশ্ন করা হয়, ‘এই অবাধ ও দূষণীয় ব্যবস্থার ফলাফল কী?’

‘গৃহযুদ্ধ।‘- এক শব্দে উত্তর দেন টিম। শোশান থেকে রজার, রাস্কিন থেকে ল্যানিয়ের- সবার মতই এক। প্রযুক্তির অতিরিক্ত উৎকর্ষ ফ্র্যাংকেনস্টাইনই জন্ম দিয়েছে। নীতিমালা ও বিজনেস মডেলের আশু পরিবর্তন না হলে আগামী বিশ বছরেই সভ্যতাকে চরম মূল্য দিতে হবে।

২০১২ সালের রামুর বৌদ্ধ মন্দিরে হামলার কথা মনে আছে? কিংবা রংপুরের ঠাকুরপাড়ায় হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা ও পুড়িয়ে দেবার কথা? বেশি দিন আগে নয়, এই যে গত বছরই ফেসবুকীয় ছেলেধরা গুজবে তাসলিমা রেণুকে পিটিয়ে হত্যা করলো একরাশ উৎসাহী জনতা।

মায়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটতরাজকে এই সামাজিক মাধ্যমেই জায়েজ বানাতে কাজে লেগে যায় সেই দেশের সরকার। আমেরিকায় পিজ্জাগেট কন্সপিরেসি থিওরির জন্য জনরোষের মুখে পড়েন হিলারি।

মার্কিন নির্বাচনে ট্রাম্প পন্থীদের বিজয়ে ক্যামব্রিজ অ্যানালিটিকা ও ফেসবুকের কারসাজি নিয়েও আলোচনা হয়েছে বেশ। এর বিস্তারিত জানতে হলে নেটফ্লিক্সেরই আরেক তথ্যচিত্র ‘The Great Hack’ (২০১৯) দেখতে পারেন।

২০১৭ সালে ভারতে স্রেফ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের ভুয়া খবরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অসংখ্য লোক। গণ পিটুনির তোড়ে মারা যান ৭ জন।

ইন্টারনেটের বিতর্কিত ব্যবহারের বিরুদ্ধে কথা উঠলেও একেবারে এর সমাধান নিয়ে সন্দিহান সকলেই। মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েডের হত্যা দৃশ্য অন্তর্জালের মাধ্যমে দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে পড়ায় ‘ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার’ আন্দোলন বেগবান হয়েছে। ওদিকে করোনা ভাইরাস নিয়ে নানান মিথ্যাচারও চলেছে এই মাধ্যমে।

তথ্যের আদান প্রদান এবং তার ভিত্তিতে বিজনেস মডেল তৈরির গতি প্রতিনিয়তই বাড়ছে। মুহূর্তেই ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন তথ্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে বিজনেস অ্যালগরিদমে। সেই ডাটার ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য পৃথক গুগল, ফেসবুক, টুইটার পেজ তৈরি করছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ব্যক্তির মানস, মননকে মুঠোবন্দি করে স্বার্থ হাসিলই আসল চাহিদা।

লেখক- সারাহ তামান্না